- パースの使い方

- ミニチュア特撮にとってのパースの考え方

パースで考える奥行きと巨大感

パースとは

パースとは絵画や建築デザインなどで用いられる奥行きを表現するために使われる遠近法の一つです。

物体は近いものが大きく、遠いものが小さく見えるため、絵画などでそれを表現するには手前を大きく奥の物を小さく描く遠近法が使われました。日本画は外国から絵画が伝来してくるまでは遠近法という概念が無く、遠くのものも同じサイズで描かれたため平面的に描かれているのが特徴的です。

この遠近法で使われるのがパースという考え方です。

パースの種類

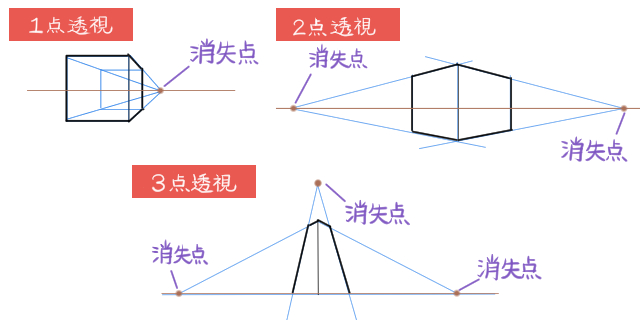

パースにはいくつか種類があり、「一点透視図法」「二点透視図法」「三点透視図法」というものがあります。それぞれに特徴があり使い分ける必要があります。一つ一つは難しいものではないので理解しておくとパースを考える上で役立ちます。

一点透視図法

一点透視図法とは消失点(アイレベルと奥行の終わりを結ぶ点)を一つに決めそこから直線的な線(パース線)を引き奥行きを出す方法です。

一番単純な透視図法であり、廊下や部屋などを描く場合によく使います。一番奥行きを感じることが出来る透視図法ですが、絵が窮屈に感じる場合もあります。

二点透視図法

二点透視図法は消失点を二つ決め、そこからパース線を引き奥行きを出す方法です。

建物を描く場合によく使われる方法で、消失点が増えたことで広がりのある構図に使いやすいです。

特徴としては(建物の)縦の線がアイレベルに対して全て垂直であることです。

巨大特撮で言うと屋上で怪獣の目線に入る場合など二点透視図法になりやすいです。

三点透視図法

三点透視図法は消失点が3つになります。

今までアイレベルに対して同じ角度で見ていた視点に高さが加わり、上や下に消失点が生まれます。その三点目の消失点とパース線をつなげる事でアオリや俯瞰といった高さを表現することが出来ます。

巨大特撮ではこの三点透視図法がよく使われます。

なぜなら人間が巨大な怪獣を見る時は、必ずあおって見る事になるので三点透視図法になりやすいのです。

このようにパース線を用いた遠近法はその構図によって使い分けがされていますが、どの透視図法をとっても大事になってくるのがアイレベルの考え方です。

どこにカメラがあるのか、それによって透視図法も変わってきますので、カメラの位置は常に気を配っておく必要があります。

巨大特撮にとってのパース

パースは特に絵画や建築デザイン、アニメーションなどの分野で広く使われている手法です。そのため専門的に学びたい人はまずは絵画などできちんと学ぶ事をおすすめします。

巨大特撮に関してパースの考え方が出てくる場面は特に実景との合成時や絵コンテの作成時です。

実景合成(実写合成)では実際の街並みの下絵に怪獣を合成していかなければならないわけですが、その時に「怪獣がどこにいるのか?」「その際どのくらいの大きさに見えていると違和感がないのか?」という疑問にぶつかります。

その時にパースの考え方があると「怪獣は50m設定だから奥の15階ビルとほぼ同じ高さで、それが手前に来るという事はこのぐらいの大きさだな」

という風に奥のビルからパース線を引き怪獣の大きさのアタリを取る事が出来るのです。

また絵コンテの作成時、パースを意識して描いていないとアイレベルが高くなってしまい。どうしても巨大な怪獣に見えなくなってしまいます。

特撮は絵コンテに沿って撮っていくものですので、絵コンテがそのような絵で描かれているとついつい撮影でもそのような構図になり、巨大感の無い画になってしまうことがあります。

三点透視図法を使いアオリや俯瞰を多用することによって絵のバリエーションが増え巨大感があり、魅力的な絵コンテにすることが出来るのです。

ミニチュア特撮で奥行を再現する「強制パース」

パースの考え方は実景合成や絵コンテだけではありません。

ミニチュアを使ったSET撮影においても用いられています。

こちらは監督ではなく、主にSETを飾る特撮美術の方が意識されている事ですが、先ほどもお伝えした通り、遠近法では遠くのものが小さく見え、近くのものが大きく見る表現方法です。

しかしミニチュア撮影をするSETの大きさには限界があります。

遠くの建物も近くの建物も同じ縮尺の建物を置いてしまうと奥行き感が無くなり被写体である怪獣の巨大感や現実感が無くなってしまいます。

そのためSETで撮影する際は手前に置くミニチュアの建物は縮尺の大きいもの、奥に置く建物は縮尺の小さいものと、スケールを変えて置く「強制パース」と呼ばれる方法をとります。

ミニチュア(模型)には縮尺と呼ばれる尺度があり実物からどのくらい小さくしたかがわかるようになっています。

実物と同じ大きさであれば1/1スケール。そこから小さくなるにつれて1/5・1/10・1/15・1/25・1/50・1/100と様々なスケールがあります。

怪獣映画では等身大の人間が着ぐるみに入り、その設定が45mであった場合。180㎝×25=45mとなり。多くは1/25スケールサイズのミニチュアを使っています。

これは昭和版「ゴジラ」で円谷英二氏が銀座のビルの中でゴジラが引き立つスケール感が1/25サイズだったことから脈々と受け継がれています。

強制パースを使うためにはいくつかのスケールの違うミニチュアが必要となってきます。

SETの中央に怪獣がいるとしてその周りには1/25スケールの建物、手前の車や電灯は1/15もしくは1/5スケールと大きくし、怪獣より奥の建物を1/50、更に遠景は1/100とスケールを小さくしていきます。

そうすることで狭いSETの中でも遠近感のある奥行きのある画が表現できるのです。

またアオリの画などは建物を斜めに置くなどし、あえて角度をつける事で三点透視図法のようなアオリのきつい画を作る事も可能です。

パースの感覚を身につけるためには

このようにパースの感覚を身につける事により、限られたSETでも無限の表現方法が可能となります。

そんなパースの感覚を身につけるにはどうしたらいいのでしょうか?

これには経験と感覚がモノを言います。

私自身も長年特撮で怪獣を実景に合成したり、SETの飾りをいくつも見てやっとなんとなく感覚でわかるぐらいになりました。

しかし、一般の方はそういったことを普段から学べる人も少ないと思います。

その為以前ご紹介した動画などを参考にしてみるのもいいと思います。

hide channel「誰でもわかるパース講座①アイレベルって何?」

YouTube

また、こちらの書籍も透視図法を怪獣画に置き換えて解説してくれるので大変参考になります。

開田裕治 怪獣イラストテクニック (玄光社MOOK)

このような動画や書籍を見て日々少しでも何か画を描いてみる。

その反復練習が自然とパース感を身につけるコツだと思います。

地道なコツに感じるかもしれませんが、知り合いの美術デザイナーさんも言ってましたが、絵を上達させるためには「日々描くこと」だそうです。

絵の上達は目指さなくてもパースの感覚だけなら早く身につくはずです。

限られた空間の中でいかに奥行を演出するか、また違和感なく巨大なものを描写するか。

パースを覚える事でより壮大で迫力のある画作りが可能となるのでぜひ学んでみてください。

コメント