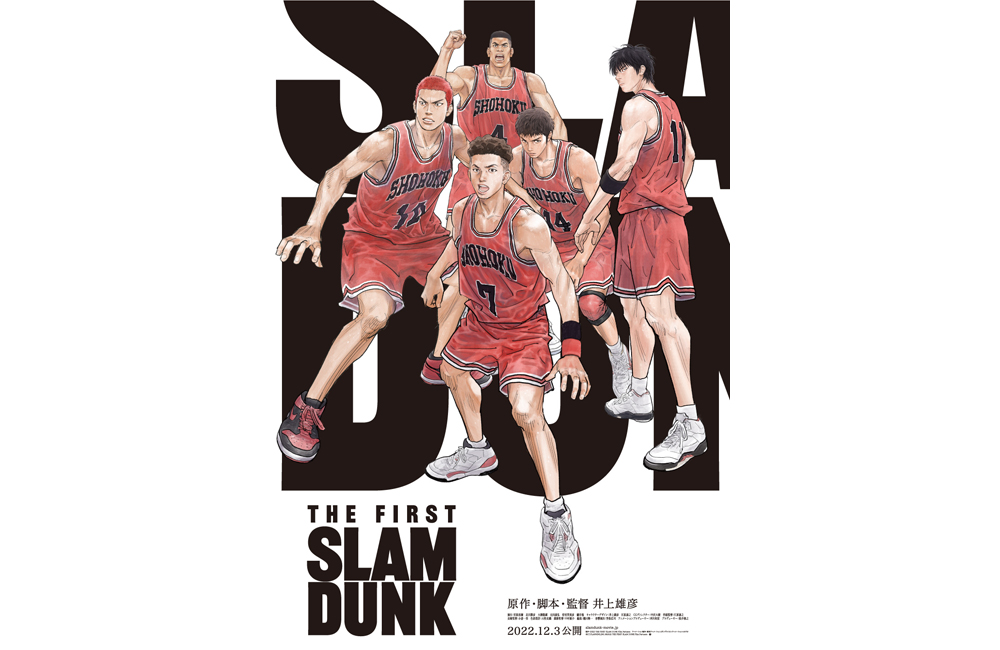

日本の興行収入で150億円以上もの売上をたたき出し、全世界で大ヒットを巻き起こした「THE FIRST SLAM DUNK」

監督は同原作者の井上武彦氏が手掛け、その圧倒的完成度と作品内で展開される試合のスピード感で観客を魅了しました。

この作品の最も特筆するところがやはり「リアルなバスケットシーン」です。

今までのアニメ映画の常識を覆すリアルで、まるで本当の試合を見ているかのような没入感のある試合のシーンは私たちを熱狂させました。

このシーンで多用されていたのが、モーションキャプチャと呼ばれる技術です。

今回はこのモーションキャプチャという手法がどういったものなのか。

モーションキャプチャを使用して制作されたものから、この「THE FIRST SLAM DUNK」のモーションキャプチャが、ほかのスポーツアニメと違い何が凄かったのかについても解説していきます。

是非最後までご覧ください。

- モーションキャプチャとは

- 「THE FIRST SLAM DUNK」のモーションキャプチャの凄さ

- 「AI」の登場で進化するモーションキャプチャの世界

「THE FIRST SLAM DUNK」にみるモーションキャプチャの極地

モーションキャプチャとは

モーションキャプチャとは3DCGのキャラクターに動きをつけるために人の体にセンサーを付けその動きをコンピューターに読み込ませる方法です。

3DCGで制作したキャラクターはそのままでは動くことが出来ません。

その為動かすには人の手でアニメーションにするしかありませんでした。

人の手で動かすとコマ撮りアニメのごとく四肢を一つ一つプログラムしていく必要がありとても時間がかかる割に、何処かぎこちなくなってしまいます。

しかしこのモーションキャプチャはキャラクターの駆動部とモーションアクターの駆動部をセンサーでリンクさせ、その動きを読み込むことによってプログラムに書ける時間を大幅に短縮できるほか、よりリアルな動きをアニメーションする事が出来るのです。

この手法を早くから取り入れたのがゲーム業界でした。

日本で最初にモーションキャプチャを使用したゲームは「バーチャファイター2」で。よりリアルな人の動きを再現したゲームは反響を呼び、その後ゲーム業界をはじめ様々な分野で使われることになったのです。

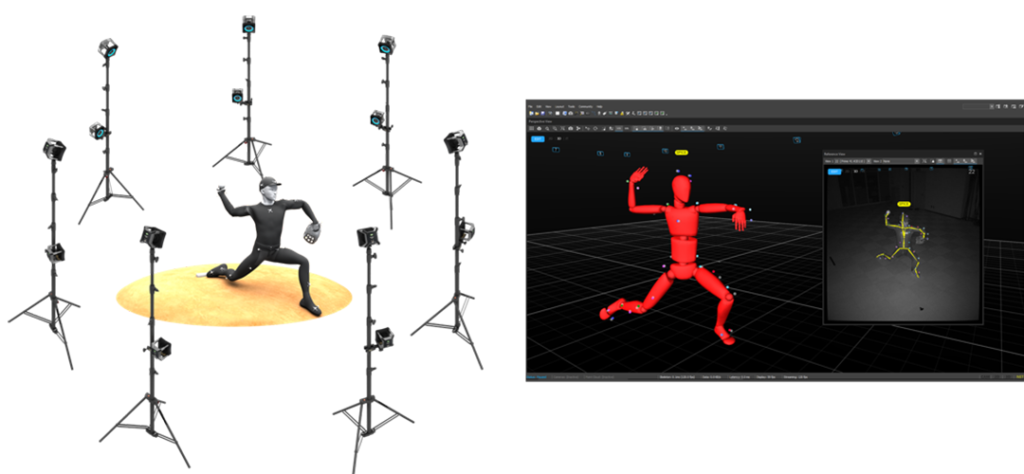

モーションキャプチャの仕組み

モーションキャプチャはいくつものセンサーカメラを使い、頭部や四肢などにいくつものマーカーを付けた人間をいろんな角度で撮影します。

するとリアルタイムにコンピュータの中にそのマーカーを付けた人間の動きが読み込まれます。

ほかにも、センサー付きのスーツを着込んでカメラを使用せずに動きを読み込んだり、撮影した動画から動きを読み込むなど様々な方法があります。

詳しい記事はこちら

モーションキャプチャを使用した作品

3DCGが一般化されたアニメや映画の業界では今までに様々なモーションキャプチャを使用した映画が製作されました。その中でも古くからモーションキャプチャ技術を使って制作されてきたのがディズニーアニメです。

ディズニーアニメは人間の動きを撮影しトレースする事でとても滑らかな人の動きを再現しました。

モーションキャプチャの特徴はその滑らかな動きの再現であり、それは3Dアニメになってからも多用されています。

特にハリウッド映画はもはや3DCGは無くてはならないツールになっており、それに合わせてモーションキャプチャ技術はより進化することになりました。

私の関わったウルトラ作品でも実はモーションキャプチャ技術を使った作品があります。

それは「劇場版ウルトラマンR/B セレクト絆のクリスタル」です。

この作品にはCGキャラクターである「ウルトラマングルーブ」というキャラクターが存在します。

このキャラクターは作中一度もウルトラマンのスーツを使用する事なく、全て3DCGで描かれています。

なぜなら、コンセプトとしてスーツでは再現できない体を作るというものがあったからです。

その為キャラクターの動きをつけるのにこのモーションキャプチャという手法がとられました。

実際にグルーブのアクターであったキャスタッフ岩田栄慶氏によりモーションキャプチャが行われ、全てのカットの動きを収録していきました。

そんな映画では当たり前になったモーションキャプチャという技術ですが、「THE FIRST SLAM DUNK」において何が凄かったのでしょうか。

「THE FIRST SLAM DUNK」のモーションキャプチャの凄さ

今回、この映画の凄いところはまさにモーションキャプチャの魅力を最大限生かした「極地」ともいえるほどの追い込み方です。

モーションキャプチャの特徴といえば先に述べたようにその滑らかな動きの描写です。ではそういった特徴が最大限発揮できるところとはどういった場面でしょうか?

この映画で言えばまさに試合のシーンなのです。

モーションキャプチャでリアルな試合を再現

「THE FIRST SLAM DUNK」の最大の見どころである山王戦はなんと画コンテを作らず、試合を最初から最後までモーションキャプチャで再現したのです。

10名のモーションアクターにマーカーをつけ、さらに東宝スタジオ内にバスケットのハーフコートを作り、48台のセンサーカメラで同時収録したのです。

モーションキャプチャは同時に収録する人数が増えれば増えるほどカメラがアクターに付けているマーカーを見失う「マーカーロスト」が増えます。そのため通常は一人づつか、せめて2~3人ぐらいに分けて撮影します。

しかし、同じバスケットコート内で常に各選手が動いているバスケットの試合ではこの10人同時収録が最適との判断がなされたのです。

この10人のモーションキャプチャした素材を10台のマルチカメラでいろんな角度から撮影しテレビ放送のスイッチングのような感覚で最適なカットを選び「※プリビズ」に落とし込んでいきました。

※本番前に動きを確認するためのビデオコンテ

この10人同時収録というスタイルを取った事でまるで本物の試合を見ている感覚。さらには試合に参加しているかのような没入感を体感できたのです。

これはワンカットワンカット決めて描いていくアニメには出来ない表現であり、まさにモーションキャプチャの極地ともいえる名シーンになりました。

<参考資料>

「AI」の登場で進化するモーションキャプチャの世界

ここまでモーションキャプチャの仕組みと「THE FIRST SLAM DUNK」のモーションキャプチャの凄さをお伝えしてきましたが、今はさらに進化をしています。

それは「AI」の登場です。

Chat-GPTの登場は私たちに驚きを覚えさせましたが、その進化は止まっていません。

いまはAIの技術を使い撮影した素材を読み込むことでその被写体の動きを自動でトラッキングしてくれるAIが登場しました。

つまり、アクターにマーカーをつけてセンサーカメラを何台も用意することなくモーションキャプチャをすることが可能となったのです。

これにより、より手軽にモーションキャプチャをする事が出来き大幅にコストを抑えることが出来るようになりました。

また、演者も何もない空間でだれもいない相手に対して芝居をするのではなく、普通にお芝居をする事が出来るので、よりリアルな動きが表現でき、カメラワークもより自由に動かす事が可能となったのです。

またリアルタイムでのトラッキングも可能なため、リアルタイムで合成したキャラクターが撮影している人と会話するなんてことも可能となりました。

詳しくはこちら「Wonder Studio」

このようにAIの登場で更なる進化をすることになったモーションキャプチャ。

今後も様々な作品、媒体でその真価を発揮してくれるでしょう。

ただ、今回の「THE FIRST SLAM DUNK」を見ても分かるように、それを活かしきれるかは、やはり演出次第だと感じました。

素晴らしい演出があってこそ、その技術が活きるのです。

画像出典:「THE FIRST SLAM DUNK」東映アニメーション/監督 井上雄彦

コメント