みなさんは「フリーランス保護法」という法律をご存じでしょうか?

この法律は2024年11月1日に施行される新しい法律で、正確には「フリーランス・事業者間取引適正化等法」と言います。

今回はこのフリーランス保護法とはどういった法律なのか解説していきたいと思います。

いつもなら映画の話や映像業界の話をするところですが、なぜ今回このような法律をテーマにお話をするのかというと、映像業界で働いている多くの人がフリーランスであるからです。

かく言う私もフリーランスの一人であり、今までにフリーランスと発注事業者との間で度々トラブルを経験してきたからでもあります。

報酬の未払や、突然の中途解除、不当な報酬の減額などなど、映像業界で働いている人なら一度や二度は経験があるぐらい、フリーランスと発注事業者との間でのトラブルは日常茶飯事でした。

今でこそ業界自体が改善してきているようではありますが、まだまだ長時間労働や低賃金雇用など後を絶ちません。

そこで今回はこの「フリーランス保護法」をご紹介して、これから映像業界に出ていく人たちや、今実際に困っている人に知ってもらいたいと思います。

「まず知る事」そして知識を武器にする事、それがフリーランスとして生きていく義務だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

業界人必須の知識⁉『フリーランス保護法』で生き残れ!

フリーランス保護法とは

フリーランス保護法はフリーランスと発注事業者との間で適正な取引環境を目的として作られました。

その背景には、近年の働き方の多様化によりフリーランスの人口が大幅に増加、それに伴いフリ―ランスと発注事業者との間での報酬未払やトラブルが顕在化してきたことによります。

実際に私の経験で言えば映像業界など狭い世界であり、仕事を貰うには人の紹介がほとんどです。

そのため、次の仕事につなげるために、今回の仕事は我慢しようという場合が多々あった記憶があります。

特に若いころは、報酬に関しては無報酬であったり、貰ったとしても「一カ月の拘束期間でたったこれだけ?」時給換算にしたら数百円程度という場面もありました。

しかしフリーランスという立場上なかなか発注事業者に言う事も出来ず「今回は予算が少ないから次の作品ではもうちょっと出せるから」と言われることが多々ありました。

だいたいそう制作会社は次やる時に潰れたりしてます。(潰れた場合は当然未払…ToT)

なので今回の法律を聞いてやっとフリーランスを守る法律が出来たかと歓喜しましたね。

それでは次に、このフリーランス保護法に関してどのような法律か解説していきたいと思います。

対象となるフリーランスとは

まずはこの法律が定義している対象となるフリーランスの定義をご説明します。

CASE1:個人事業主のフリーランス

一人個人の事業主として活動するフリーランスです。

例えばWebデザイナーやクリエイター、コンサルタント等。

映像業界で言えば助監督、カメラマン、メイクさんなどほとんどのスタッフが対象です。

プロデューサーや監督などたまに制作会社に所属している方がいますが、会社に所属している人は対象となりません。

もちろんフリーの監督であれば対象です。

CASE2:従業員のいない法人のフリーランス

法人格を有していても社長や役員以外に従業員を雇用していない小規模な法人が該当します。

たとえば映像業界にも沢山いるのですが、一人で仕事をしていても機材のレンタルやお金の融資のために法人名(会社名)を名乗っている人たちです。

技術部さんなどに多く、特にカメラマンをやっている方など法人名を使っていても当の本人しかいないという人は沢山います。

このような方々を今回の法律ではフリーランスの対象としています。

では今回の法律で発注企業側が守らなければならない規則とはどのようなものなのでしょうか。

企業が守らなければいけない7つの義務

それでは今回の法律が発注企業側に対し求めている義務をご紹介します。

それは大まかに7つあります。どれもこれも身に覚えのある事ばかりなので覚えておくと自分を守る武器になります。

詳細を知りたい方は下記にある公正取引委員会の公式ホームページにてご確認ください。

1. 取引条件の明示義務

- 業務内容、報酬額、支払期日等を書面又は電子データで明示

- 取引条件を明確にし、トラブルを未然に防止

- 契約内容の事前合意と認識の共有化を図る

2. 報酬期日の設定と期日までの支払義務

- 業務完了から60日以内の支払期日を設定

- 再委託の場合は、元請けからの支払期日から30日以内の支払期日を設定

- 期日までの確実な報酬支払いにより、フリーランスの収入の安定を保証

3.受領拒否・減額等の行為の禁止

- 正当な理由なく業務の受領を拒否することを禁止

- 正当な理由なく報酬を減額することを禁止

- 不当な不利益をフリーランスに与える行為を排除し、適正な取引を確保

4.募集情報の的確表示義務

- 募集情報の虚偽や誤解を招く表示を禁止

- 正確かつ最新の情報提供を義務付け

- フリーランスが適切な仕事を選択できる環境を整備

5.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務

- 育児や介護等とフリーランスの業務の両立に関する申出への配慮を義務付け

- フリーランスの多様な働き方を支援

- フリーランスの継続的な活躍を促進

6.ハラスメント対策に係る体制整備義務

- ハラスメント防止のための相談体制の整備を義務付け

- ハラスメントを理由とした不利益取扱いの禁止

- フリーランスが安心して働ける環境の確保

7.中途解除等の事前予告義務

- 契約の中途解除や更新拒否の際の30日前までの予告を義務付け

- フリーランスが次の仕事を探す時間を確保

- フリーランスの収入の急激な減少を防止

今回の法制度で一番良かったのは育児や介護、ハラスメントに言及したところですかね。

個人事業主は休みが自由に設定できるので、育児や介護など割と自己責任にされてプライベートを軽視されてきた傾向にありました。

そのためプライベートもなく働くという悪循環に陥ってワークホリックになる人も多です。

また特に女性などはこの業界にいたら子供を産めないと思う女性が多いので、そんなフリーランスの育児・介護に言及してくれているのはありがたいですね。

また、ハラスメントは立場の弱いフリーランスにはよく起こるトラブルの一つですが、このことも明示してくれているのは心強いですね。

ではこのような義務を企業側が守らなければどのような罰則があるのでしょうか?

次はその罰則についてご紹介します。

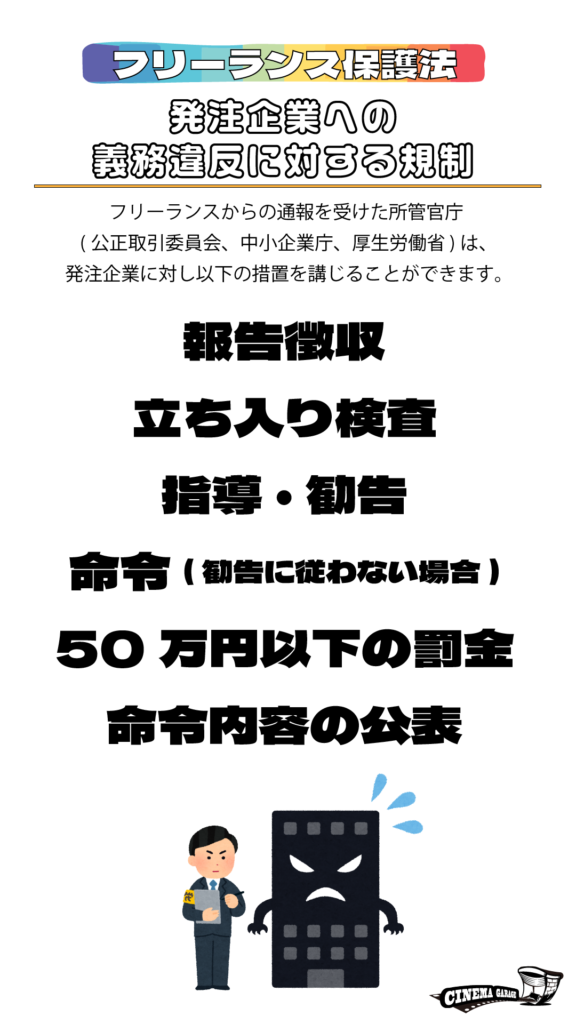

発注企業への義務違反に対する罰則

発注企業が上記に挙げた義務を守らなかった場合以下のような規制や罰則が設けられています。

この罰則の中で一番効果があるのは最後の命令内容の公表でしょう。

企業側はイメージが第一ですから、命令内容を公表される事で企業イメージが棄損されることを一番嫌います。大企業であればあるほど効果的なのではないでしょうか。

問題は中小の制作会社がこの公表に効果があるか甚だ疑問ですが。そこは狭い世界ですので、公表されるような制作会社にはスタッフが集まってこないというデメリットはやはりあると思われます。

これからの映像業界

いかがだったでしょうか。

今回は新しく制定される「フリーランス保護法」について解説してきました。

フリーランスが多く働く映像業界です。これらの法整備はまだまだ発展途上だと思います。

しかし、一歩ずつでも若い映像クリエイターの方たちがより働きやすい環境になることが、今後の日本の映像業界が世界に向けて発展していく未来があるんじゃないでしょうか。

まずは「知る事」そこから始めましょう。

【公正取引委員会フリーランス法特設サイト】

コメント