やってはいけない⁉ミニチュア特撮が苦手なもの

撮れないものを撮るために特撮という技術が発達しました。

特にミニチュア特撮は巨大な怪獣を街の中に存在させ、とても迫力のある映像を作ることが出来ます。

しかし、普通の撮影と違いミニチュア特撮には様々な「やってはいけない事」があります。

特に特殊な表現方法なため、普通のドラマでは考えられないような事がNGだったりします。

今回はそんな意外なNGが多いミニチュア特撮の「やってはいけない事」を解説していきたいと思います。

※今回解説する表現方法はあくまで一つの見方です。該当する表現が全て間違っているという事はありませんし、予算やスケジュールの都合でやむなく行っているなど、撮影には様々な要因がある事を考慮してください。

- 水をそのまま使ってはダメ!

- 寄りだからと言って寄ってはダメ!

- 目線の高さに入るのはダメ!

水をそのまま使ってはダメ!

特撮にとって水の表現とはとても難しいものです。

なぜなら水は小さくできないから。

というのも、ミニチュア特撮というものはすべての物の縮尺を小さくして表現していく撮影方法です。

そのため建物や木々など様々なものを小さくしていきます。

その中でどうやっても小さくできない物の一つが水です。

水は表面張力があり、一定の大きさにとどまろうとします。

雨が降った時の雨だれなど見ると分かりますが、一粒の大きさには限界があり、より細かくする事はとても難しいです。

たとえ噴霧器で微細な雨粒を表現しても、巨大な怪獣にかかった後、水滴が落ちる時は1/1のスケールの水滴となって落ちます。

すると実際の大きさに考えると人間大の大きな水滴が落ちてる事になり、急に巨大感を無くします。

そのため怪獣など体表を濡らしても水滴は落とさないように拭き取ったりします。

また雨が怪獣の体に当たる表現や、水道管から水が噴き出すなどの水の表現をミニチュアで表現する場合は「珪砂」と呼ばれる白い砂を使用します。

白い砂は水しぶきや水滴など極めて小さい水に似ており、それが怪獣の体に当たったり、水道管から出噴き出すとまるで水のように、見えたりします。

しかし、それも使い方によってはただ砂がが出ているだけに見えてしまう事もあるので、使い方が非常に難しいです。

そのため、いまでは水の表現の多くは合成になってきています。

昔は固形物ではない水の合成はとても難しいものでしたが、最近では水の物理表現が進歩しており、合成でも水の表現はとてもリアルになってきている印象です。

寄りだからと言って寄ってはダメ!

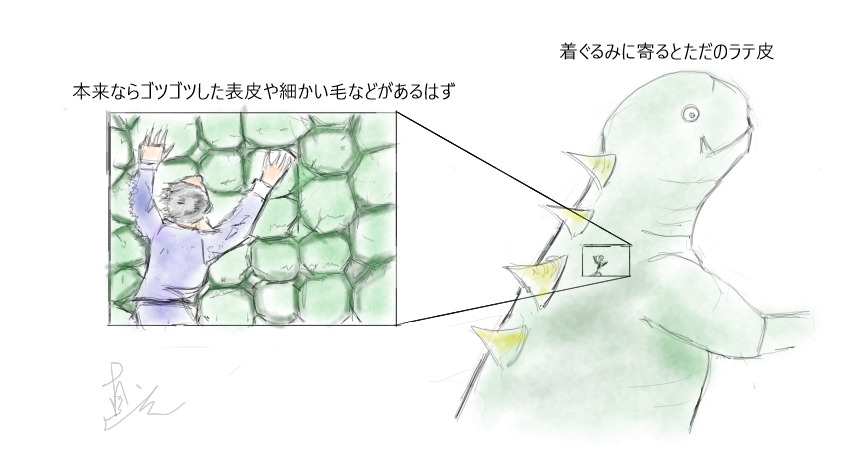

特撮で特にやってしまいがち表現ですが「寄りをそのまま寄りで撮ってしまう」というものがあります。

ドラマなど、アップ、クローズアップなど寄りを撮る方法はいくらでもありますが、巨大特撮だとそうはいきません。

特にクローズアップとなると注意が必要です。

前述のように巨大特撮は縮尺を小さくして表現しています。

そのため精細な部分というのはどうしても省いてしまっています。

どういう意味かというと、例えば怪獣の表皮です。

怪獣の着ぐるみというのは実寸よりも1/25にスケールダウンして作られているものです。そのため本来ならば細かい怪獣の表皮であってもそれは省略して作られています。

要は怪獣の表皮まで寄るようなカットだった場合それはウレタンの上に張ったラテ皮でしかない。という事です。

表皮がわかるような寄りを撮るならば、その寄りを撮る用の大きいスケールの表皮を用意しなければいけないという事です。

細部にまでディテールのある表皮が映る事でその対象がよりリアルに存在するという説得力が増します。

逆に着ぐるみに体表がわかるぐらいまで寄ってしまうと、粗が目立ってしまい「何を撮っているのか」すらわからなくなってしまいます。

「寄りは寄り用のものを用意する」それが巨大特撮の基本なのです。

しかし、そうは言っても予算は無限ではありません。どうしても着ぐるみの寄りをとても接近して撮らなければならない場合もあります。

そういった場合には撮った後に合成でディテールアップを要請する場合もあります。

この見極めがとても難しいですね。

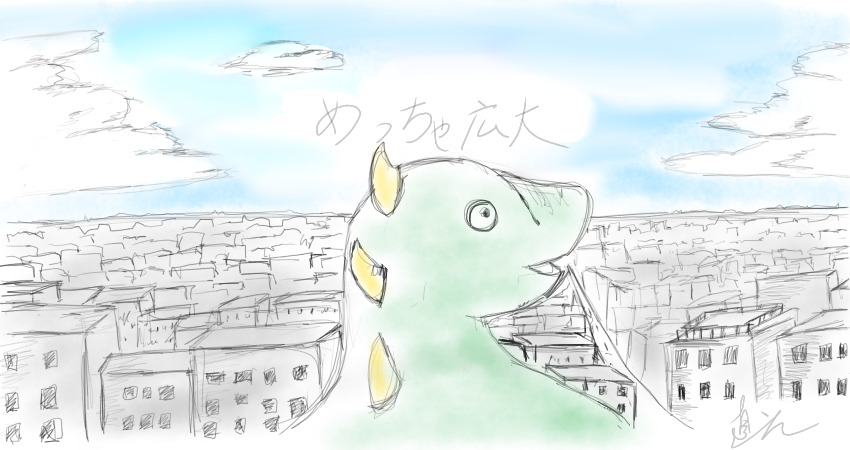

目線の高さに入るのはダメ!

アイレベルの時にも記述しましたが、巨大特撮は基本見上げるアングルに入るので、怪獣の目線の高さに入る事はあまりありません。

しかし、それは入れないという事でもあります。

普通のドラマであれば被写体の目線の高さに入るのは普通ですし、むしろ力強い画にするには積極的に目線の高さにカメラを置きます。

ところがSETにおけるミニチュア特撮では怪獣の目線に入るという事はとてつもなく大変な事なのです。

カメラが上がるという事はそれだけミニチュアを飾る範囲が広がるという事です。

当然ながらカメラが低ければ手前の建物により奥の建物が隠れるので、飾る建物が減ります。

逆にカメラが上がれば上がるほど、手前の建物が下がり奥が抜けてきます。すると、抜けてきた奥を飾らなければならなくなるので、物凄く飾る量が増えます。

また更にカメラが上がり、怪獣の目線の高さに入ると飾りの地平線が見えてきます、こうなると飾りは破綻します。

なぜなら、地平線が見えているという事はそこには広大な地面が見えていなければいけないからです。

その為、SETではカメラが地平線より上に行くには寄りにしてごまかすか、上がったとしても逆に伏せて地平線を切った俯瞰の画にするかのどちらかです。

しかし、これも予算と時間があればその限りとは言えません。

例えば平成「ゴジラ」シリーズはSETの全面を飾って撮る撮影方法をとっています。このような場合、地面は飾りで埋まっているためいくらでもカメラを上げることが出来ます。

広大な地面を作り上げてしまうという事ですね。

しかしそれは同時にカメラが何の視点か分から無くなる、いわゆる「神の目線」となってしまうので一長一短と言えますね。

この「神の目線」ついてはアイレベルの記事で書いているので詳しくはそちらもご覧ください。

「ダメ!」は挑戦の裏返し

以上のように、一部ではありますがミニチュア特撮での「やってはいけない事」をご紹介してきました。

ミニチュアという特殊な撮影方法であるがゆえの制限、意外な制限があったと思います。

しかし、ここで紹介してきたことは既に様々な映像作品でやってきている事でもあります。

ダメ!と言われている事は「挑戦できる部分」とも取れるのです。

特撮は今まで固定概念を突破して様々な撮影技法を編み出してきました。

ダメ!と言われている事にあえて挑戦してきた歴史でもあります。

どうやったらリアルに撮れるのか、どうやったら迫力が出て面白く撮れるのか。

その試行錯誤が特撮を発展させ続けたのかもしれません。

ミニチュア特撮という今後衰退していくかもしれない撮影技法ですが、それでも脈々と受け継がれているのがこの「新しい事に挑戦する気持ち」です。

その気持ちさえあれば、新しく生まれる合成技術や撮影技法と合わせてより迫力のある魅力的な映像を生み出せるのではないでしょうか。

コメント