合成技術が進歩した昨今においてグリーンバック撮影は特撮においても欠かせないものとなりました。

今までアナログな手法でしか再現できなかったことがグリーンバック撮影を行う事で、よりリアルで自由に表現できるようになったことは特撮にとっても大きな転換点でした。

今では人物や素材の合成など、特撮現場では必ずと言っていいほどグリーンバック撮影が行われるようになりました。

しかし、その為には特撮技術の知識とは別に合成に関わる知識を習得しなければもちろん有効に活用することはできません。

特撮スタッフに関してもその知識は現場で必須事項と言ってもいいでしょう。

今回はそんなグリーンバック撮影の考え方と注意点に焦点を当ててみたいと思います。

- アニメーションから習うレイヤーの考え方

- グリーンバック撮影を行う上での注意点

グリーンバック撮影とレイヤーの考え方

アニメーションから習うレイヤーの考え方

合成技術が発達して様々なものがグリーンバック撮影において合成できる時代になりました。

しかし、それはグリーンバックでの素材撮りの数が増えていくことでもありました。

物体をその環境に存在させるために様々な素材を撮らなければならないのですが、ただ単純に素材をグリーンバックで撮影すればいいという訳ではありません。

なぜなら画面の中にはいくつもの「レイヤー」が存在しているからです。

レイヤーとは何か。

レイヤーについてとても専門的な分野があります。それが「アニメーション」です。

アニメーション、特にセルアニメーションはグリーンバック撮影のレイヤーを考える上でとても類似性があります。

セルアニメーションでは一枚の絵中で背景や人物、小道具といくつものセル画に分けて描かれています。

このセル画の重なり(階層)の事を「レイヤー」と言いますが、この考え方はグリーンバック撮影と同じです。

グリーンバック撮影では撮影素材を一枚のレイヤーとして考えます。

そのレイヤーが被写体の奥にいるのか?手前にいるのか?レイヤーはいくつに分かれるのか?その映像を作るのにいくつの素材(何枚のレイヤー)が必要なのか?

という考え方で絵コンテを分解していきます。

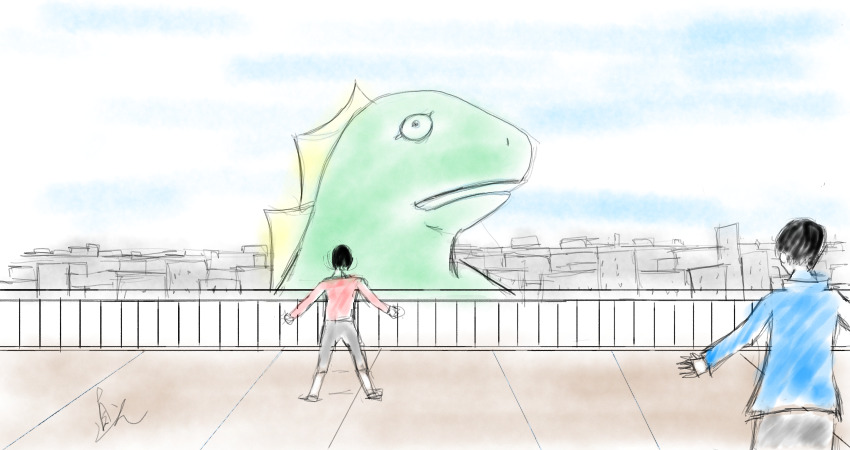

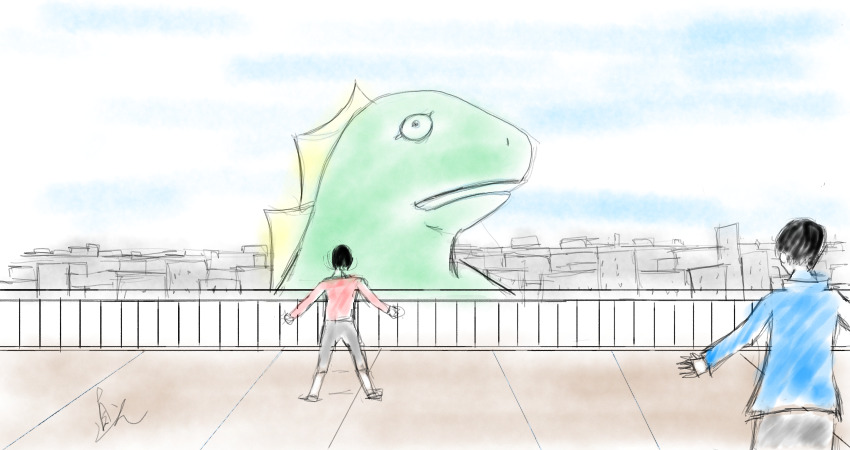

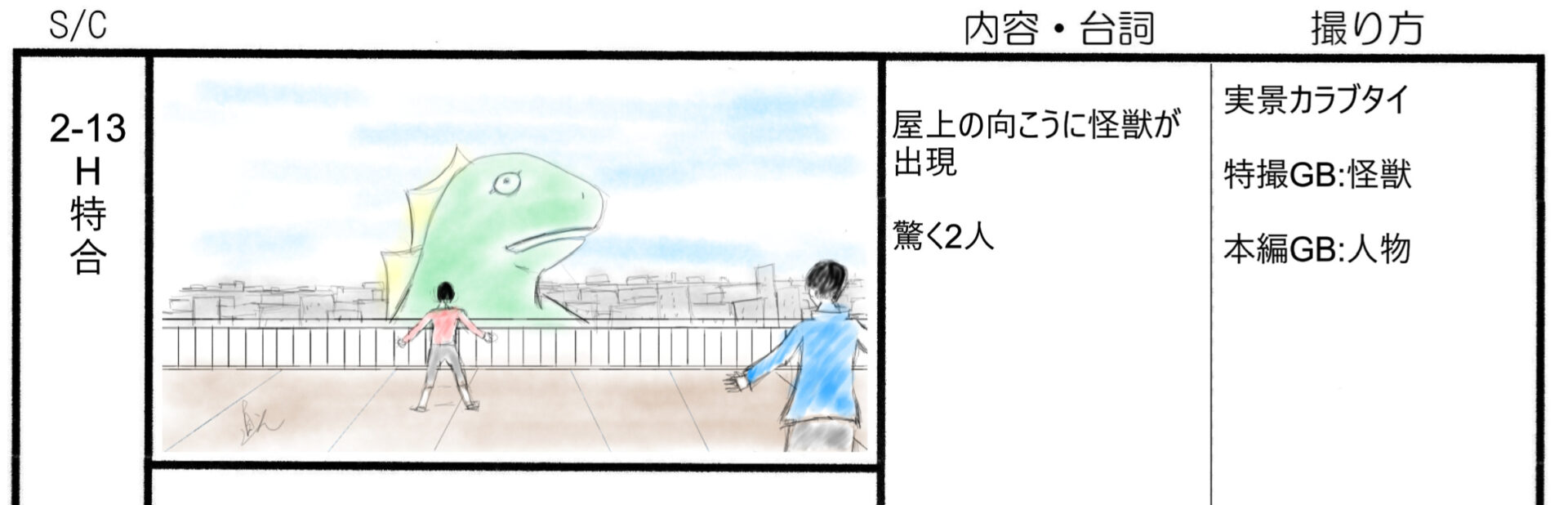

例えば下の画ですがこの絵にはいったいいくつのレイヤーが存在するのでしょうか。

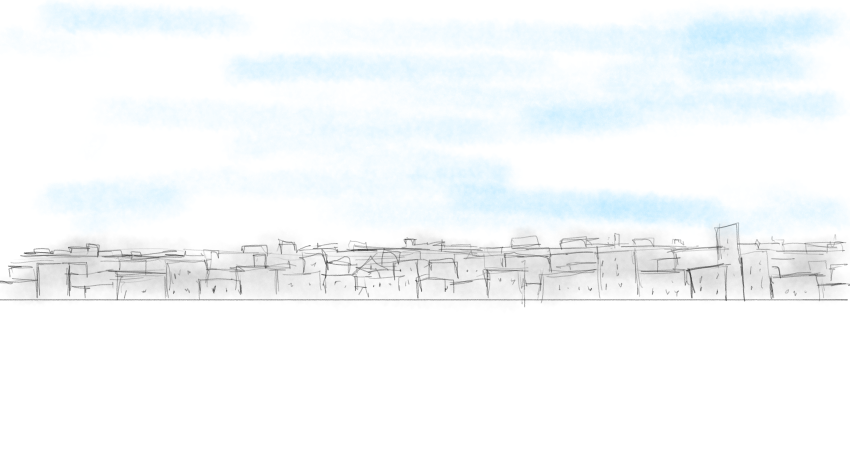

まずは遠景。ビル群の背景がレイヤーとなります。

実際は中景のビルなども存在しますが、ここでは割愛します。この遠景をBG(バックグラウンド)と呼びます。

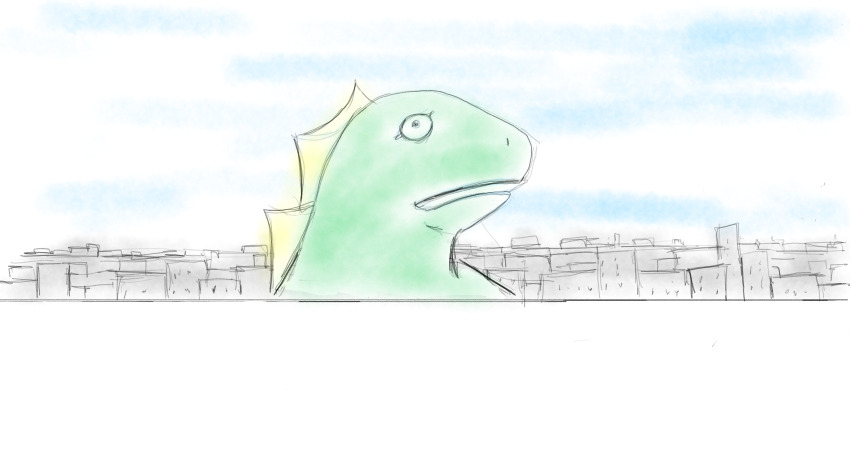

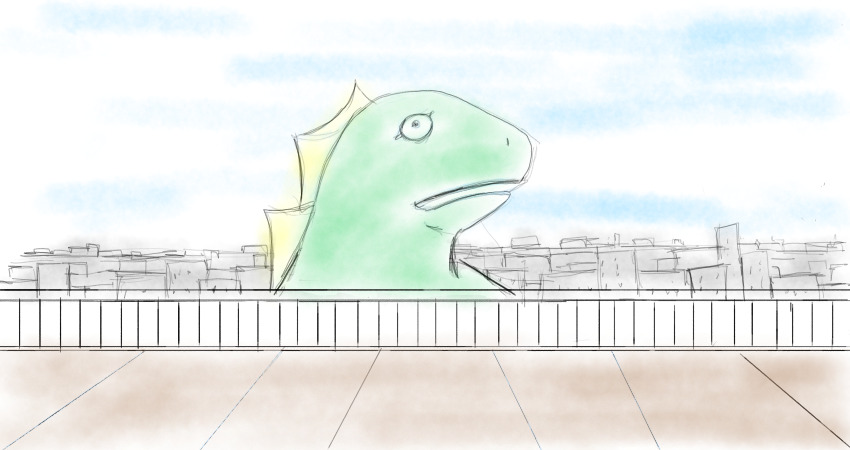

次に怪獣が2枚目のレイヤーとなります。GBで撮影する被写体となります。

その次が手前の人物とその人物がいる建物ですね。これをFG(フォアグラウンド)と呼びます。

このFGは建物と人物で分ける事も可能です。FG①が建物、FG②が人物という感じですね。

このFGを一緒に撮るか、それとも人物と建物を分けるかの判断は奥の怪獣に人物が被るかどうかで判断されます。

なぜ怪獣と人物が被るとレイヤーを分けなければならないのでしょうか?ここにグリーンバック撮影独特の考え方があります。

グリーンバック撮影を行う上での注意点

「かぶり」を意識する

このように一枚の映像の中にはいくつものレイヤーが混在し、映像を成り立たせているのです。

ここで一番問題になってい来るのが、レイヤー同士の「かぶり」です。

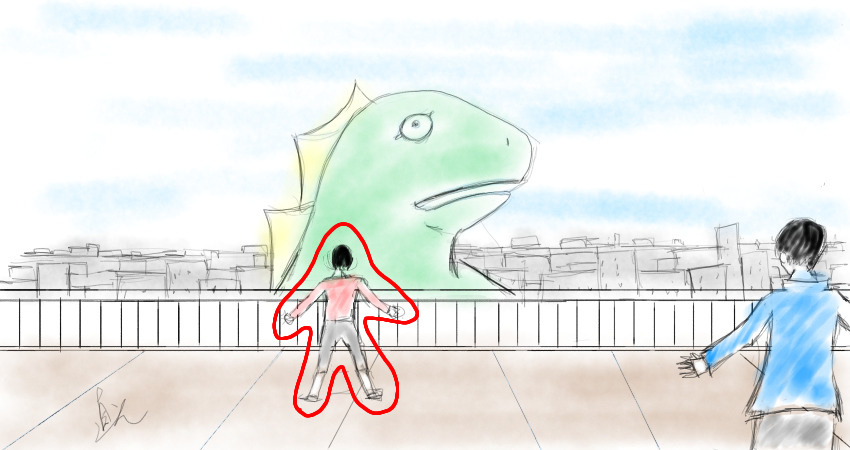

たとえば、グリーンバックの怪獣の手前に人間が立っているとします。

すると奥の怪獣はもちろん、その手前に立っている人間もグリーンバックで撮影しなければなりません。

映像は結局平面なものなので、建物と人間という一枚のレイヤーの間にグリーンバックの怪獣を挟み込むためには、バックグラウンド(BG)の建物とフォアグラウンド(FG)の人間とにレイヤーを分けなければいけないのです。

しかし、背景の建物と手前の人間を同時に撮ってしまうとそれは全てBGとしてコンピューターは認識してしまうためグリーンバックの怪獣を挟み込むことが出来ないのです。

そのためもしグリーンバックの怪獣に手前の人間が被るようならばこのように撮影しなければいけません。

- 遠景の建物(BG)を撮る

- グリーンバックで手前の人間(FG)を撮る

- グリーンバックで怪獣を撮る

このように手前の人間をグリーンバックで撮影する事で、奥のレイヤーと手前のレイヤーが分かれるので、怪獣がその間に挟み込むことが出来るのです。

下絵を撮影する際は必ず「参考用」を撮る

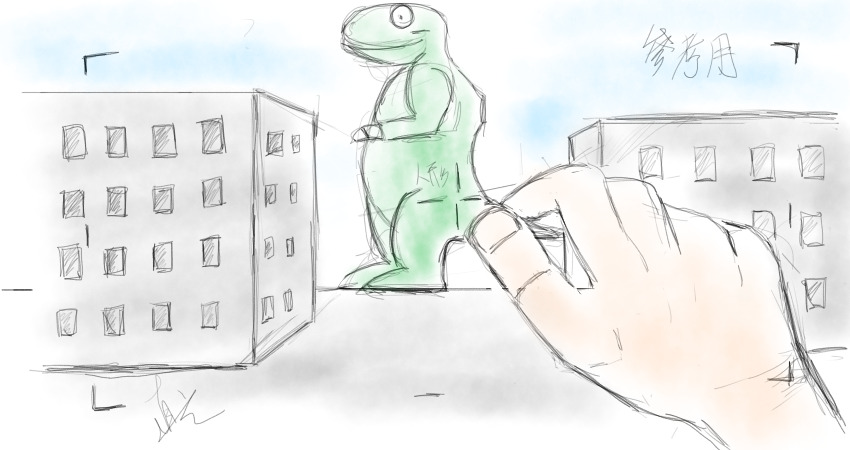

グリーンバックを撮影する際は必ず下絵があります。

グリーンバックの被写体を置く背景ですね。この背景を撮る際必ず撮っておきたいものが「参考用」です。

人ならばどこに立つのか、どのぐらいカメラの近くにいるのか。

実際に合成する場所に人を立たせたり、人が立つのが難しい場所ならば人形をカメラ前に出して、その被写体の「大きさ参考」を撮ります。

この参考用を撮ることにより、実際にグリーンバックで撮影する際にどのくらいの大きさで被写体を撮ればいいかがわかりやすくなります。

この参考用を撮った後は必ずカメラの角度、レンズのミリ数、カメラの高さと被写体との距離などをメモっておきましょう。

グリーンバックで被写体を撮影する際にその計測した値がある事で背景を撮った時の再現がしやすくなります。

特にグリーンバック撮影は正確さが求められます、下絵とグリーンバックの被写体とのマッチングが上手く行かないと所謂「浮いている」ように見えるため、必ず画角の再現はしやすくしておきましょう。

特に巨大特撮など怪獣を合成しなければならない場合は人形などをカメラ前に置いてどのくらいの大きさになるかの参考用を撮っておくとイメージが付きやすいです。

必ず画コンテを用意する

グリーンバック撮影とは現実では撮影不可能なものを表現するために使われます。

そのためグリーンバックの下絵を撮るときに気持ちの良いアングルに入ってしまい、後で「どうやってグリーンバックを撮ればいいの?」

という事になりかねません。

特に合成の撮影の経験が少ない人がドラマと同じ方法で字コンテだけで撮影を行ってしまうと、下絵の撮影時に極端なアングルなどに入ってしまい、いざグリーンバック撮影になった時にグリーンバックのキャラクターをどう撮ればいいか悩む事があります。

そのために合成部という部署が実際に現場に出てその撮り方を監修するのですが、各部署がどのように下絵を撮ってグリーンバックはどのように撮らなければいけないかなどの指標は用意しておく必要があります。

そのためグリーンバック撮影をするカットに関しては必ず画コンテを用意しておきましょう。

画コンテを用意し撮影する前に合成打ち合わせを行っておく事で、下絵はどうやって撮ったらいいか、グリーンバックを撮影する際にどのような撮り方をしなければならないか、用意するグリーンバックのサイズはどのぐらい必要かがわかります。

特にグリーンバック撮影は撮影方法が明確でないと現場がストップしかねないので、必ず画コンテを用意し、事前の打ち合わせを行っておきましょう。

グリーンバック撮影の時はコマ数を上げる

次にテクニカルな話になりますが、グリーンバック素材を撮るときはあまり素材がブレていたりすると抜きにくくなります。

そのためグリーンバックで撮影する際はあえてコマ数を上げて撮る事もあります。

例えば48コマで撮影すれば、通常の二倍のコマ数を撮影する事が出来るため、速い速度で動く動きであってもぶれる事なく被写体をとらえることが出来、被写体を抜きやすくなります。

合成をきれいに抜いてからスピードは可変をかければいいだけなので、コマ数をリアルなコマ数にするとぶれてしっかり素材が撮れないようなときはあえてコマ数を上げて撮ってみるとよいでしょう。

しかし、これは機材にもよるので一概によい方法という訳ではありません。

グリーンバック撮影とアナログ撮影の関係

以上のようにグリーンバック撮影におけるレイヤーの考え方や注意点をお伝えしてきました。

グリーンバック撮影は表現の幅を広げ、様々な映像を作る事を可能にしました、まさにアニメーションのように実写も表現の際限が無くなりつつあります。

しかし、それは同時にアナログ撮影の魅力への回帰ともなったのです。

一時期、グリーンバック撮影が横行し、ハリウッドの映画はCG一辺倒になった時期もありました。

ところが、人とは慣れの生き物です。

とてもすごいCGでも何度も同じように映像が流れると「所詮CGでしょ」という感覚になってくるのが不思議です。

CGの有難みが薄れてしまうんですね。

それを脱却したのがクリストファーノーランの「ダークナイト」やトム・クルーズのミッションインポッシブルシリーズです。

彼らはアナログ撮影をこだわりました、実際にタンクローリーをひっくり返したり、リアルな病院を爆破したり、自ら高層タワーに張り付いたり、飛行機にしがみついたりしました。

それは観客にとって今まで見てきたCGの迫力とは違った迫力を与えてくれました。

アナログゆえの迫力ですね。

グリーンバック撮影は確かに手軽で自由度の高い映像表現手法です。

しかし、手軽であるからこそ安易な方法でもあるのです。

これは私の考えではありますが、映像の熱量とは観客に伝わるものです。

簡単にグリーンバック撮影と判断するのではなく。一度アナログで出来ないか?と考える余地を残しておく事が大事に思います。

まず考える。極力リアルでやる事を考え、それでも難しいと感じるところをグリーンバックで補ってもらう。

そういう考え方でいれば、より有効にグリーンバックを活用できるのではないでしょうか。

コメント