みなさんこんにちは特撮の世界へようこそ。

数ある特撮映画の中でも、今回注目したい映画が「スーパーマン」と「マン・オブ・スティール」です。

スーパーマンはご存じの通り、DCコミックスが生んだアメリカの代表的なスーパーヒーローの一人。

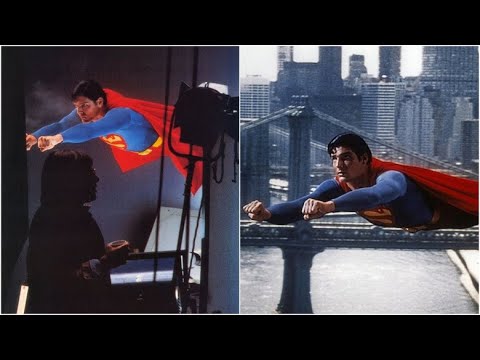

1978年に実写映画化された「スーパーマン」はワイヤーワークやミニチュア撮影、スクリーンプロセスなど様々な特殊撮影をふんだんに使っています。

今見ても「どう撮っているんだ?」と思ってしまうほど特撮技術のレベルが高い作品。

今回はその中でもスーパーマンの特徴である「飛び」について特撮の吊り技術なども踏まえてお話していきたいと思います。

- 業界人が見る「スーパーマン」の吊り技術の凄さ

- 特撮における人体吊りの種類

- 「マン・オブ・スティール」に見る吊り技術の進化

「スーパーマン」から「マン・オブ・スティール」に見るワイヤーワークの進化

「スーパーマン」は吊りの技術が凄い

映画「スーパーマン」の一番の見どころは何といってもスーパーマンの飛行描写です。

この映画の中でスーパーマンは様々な飛び方で人々を助けています。

当時の映画の技術では基本的に「ワイヤーワーク」がメインで行われていました。

ワイヤーワークはハーネスと呼ばれるものを体に装着してそこにワイヤーを引っ掛けて吊り上げます。

地味に凄いんですが、スーパーマンの薄い衣装の中にハーネスがどうやって仕込まれているのか全く分かりません。

合成でワイヤーを消す技術はあったにしろ、ハーネスの凹凸まで消す技術まではまだ発達していなかったので、当時は体の形にフィットするハーネスを作ったようです。

また、スーパーマンのトレードマークでもある赤い大きなマント。

このマントが印象的に大きく風に揺らぎますが、どこにもワイヤーに干渉することなく揺れているのも見事。

ワイヤーは基本まっすぐにピンと張っていますからマントをよけながら更に体を操作できる位置にワイヤーを張るとなると、カメラアングルを含めた吊りの技術が必要となります。

これも凄い計算されていますね。

劇中ではちょくちょく「スクリーンプロセス」と呼ばれる映像技法が使われており、人物の背景の後ろにスクリーンを置き、街や空の背景をプロジェクターで映す事でスーパーマンが空を飛んでいるように見せています。

これもワイヤーワークと同時に行われており、事前に撮った背景に合わせてワイヤーを動かすというかなり計算した吊り技術も披露しています。

また人だけでなくヘリコプターも吊っているのも凄い。

スーパーマンの名場面の一つで、ロイス・レインの乗ったヘリコプターが墜落するのをスーパーマンがキャッチし、ビルの屋上に戻すというシーンがあります。

そこで劇中ではスーパーマンと合わせてヘリコプターも吊っています。

作り物のヘリコプターかもしれませんが、それでも等身大のヘリコプターなので相当な大きさと重さです。

これをスーパーマンごと吊り上げてしまっているのが相当な技術と大規模な吊りだったと思います。

役者の上にヘリコプターがあるのでかなり危険な撮影でもあったはずです。

それをやってのけてしまうのがさすがハリウッド!映像も見ごたえのあるものとなっています。

貴重なメイキング映像がこちらで見られるのでぜひご覧ください。(英語)

特撮における人体吊りの種類

ここまで映画「スーパーマン」の吊り技術の凄さを説明してきましたが、そもそも特撮ではどのような吊り技術があるのでしょうか。

吊り技術は映画の内容やカットに合わせて様々な吊り方が開発されてきましたが、基本となる人体吊りの種類をご紹介します。

※以下は一例であり業界により吊り方、呼び方が違う可能性があります。

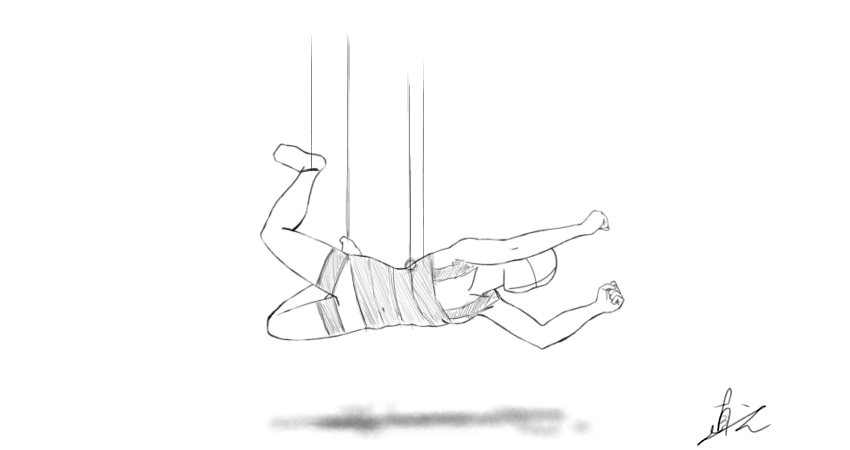

・水平吊り

腰と踵にワイヤーを張り、体が水平になるのを保つ方法です。スーパーマンやウルトラマンなど、よくこの形で飛んでますね。

体が水平になり安定する代わりに腰の両サイドからワイヤーを引っ張っているため、体を傾ける事がしずらくなります。

ワイヤーの間を通って一回転することもできます。

体を水平に保ちつつ旋回する時などによく使います。

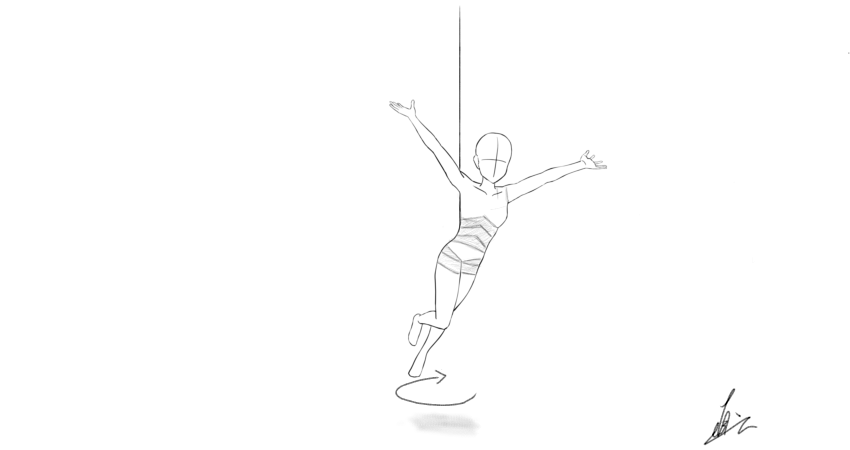

・縦吊り

ワイヤーを腰のみに張り、体が立った態勢になるようにする吊り方です。

この吊り方だと足が固定されていないため、自由に足を動かすことが出来ます。

また体を時計や反時計に回転することが出来るので、フィギュアスケートのような体をスピンさせることが出来ます。

スーパーマンではカメラを真俯瞰から撮影し、飛んでいる時の体のバンクとして表現していますね。

・横吊り

体を地面に対して横向きにして吊る吊り方です。

これも水平吊りと同様、足と腰にワイヤーをつけるのですが、態勢としては地面に対して真横を向く形となります。人体に一番負荷のかかる吊り方となるため、アクション部など体を鍛えている人やワイヤーに慣れている人でないと難しい吊りになります。

横に向いたまま旋回が出来るため、例えば横吊りで旋回したものを縦で撮影すれば「宙返り」を撮る事が可能です。

ただかなり体勢的にも技術的も制限のある吊り方のため、まず他の手段がないかを考え、最終的な手段となる事が多いです。

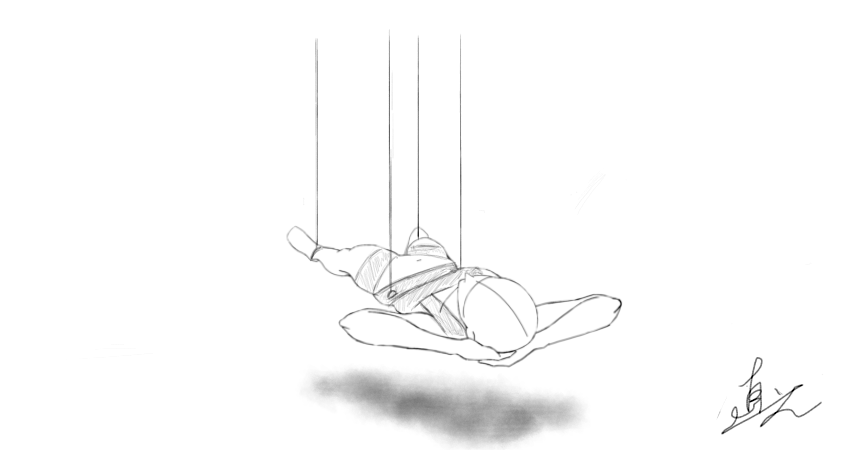

・背面吊り

こちらは水平吊りの逆で体が天井に向けて寝ているような態勢で吊られる方法です。

ワイヤーはつま先と腰から出します。

寝ている状態は腹筋を使うので、ワイヤーで補助してあげれば安定して吊る事が可能です。

背面で吊らなければならない状況で使用しますが、この吊り方だと割と顔前にワイヤーが来ることが多くなるので、ワイヤー消しの合成が大変になるというデメリットがあります。

・吊り上げ

吊り上げは上下動の動きをプラスする方法です。

上記の吊り方は基本的にウィンチにより高さを固定した状態で行いますが、これを機械や人力(リガ―と呼ばれる人々)により上げたり下げたりする事により上下の動きがプラスされます。

「スーパーマン」で言えば、縦吊り+吊り上げでスーパーマンが飛び立つ演出が可能となります。

水平吊りなどは上半身を吊り上げる、もしくは下半身を吊り下げるなどする事で体を斜めに操作することも可能です。

・一点づり

人体の吊りは基本、体の両サイドから二点のワイヤーを張る方法で行いますが。一点吊りは腰や背中から一点のワイヤーのみで吊る方法です。

この方法で吊ると左右の動きの制限がなくなるので、かなり自由に回転したり、動いたりする事が可能になります。

ライダーやスーパー戦隊シリーズなどの等身大アクションや中国映画のワイヤーアクションなどはよくこの一点吊りを使用しています。

しかし、この吊り方は吊られる側にかなり熟練度が必要であり、アクションチームの中でもできる人できない人が分かれるほどです。

吊る側の技術者でもやれる人は限られており、「アクションワイヤー」と呼ばれアクション部として区別されたりします。

・ショックロープ

吊りの派生形として一つご紹介したいのが「ショックロープ」です。

これはゴム製のロープで伸び縮みが可能なロープです。これを吊りの要領で体に装着しテンションをかけます。

そしてアクションと同時に引っ張ると逆バンジーのように体が持ってかれます。

これはよくアクションシーンなどに使われ、バイクに当たって吹き飛ばされたり、蹴りで吹き飛ばされる時に使ったりします。

かなり体に負荷のかかるアクションなので、これも熟練者により行われます。

・オープンクレーンによる吊り

「スーパーマン」でよく行われていたのがオープンクレーンによる吊りです。

オープンクレーンとはその名の通り屋外でクレーンを使う方法です。

クレーンの先端にワイヤーを固定し、人を吊り上げます。

スタジオとは違いオープンの様々な背景の中で人物が吊られるので、よりリアリティが増します。

またスパイダーマンのように実際の建物をよじ登ったり、実際の建物から建物に飛び移る事も可能です。

なによりGB合成よりも実際に吊る事で馴染みがが良く、よりダイナミックな絵になるためハリウッドでは多くの場面で使われています。

「マン・オブ・スティール」に見る吊りとVFXの融合

映画「スーパーマン」から45年。

「300」のザック・スナイダー監督が最新のVFXを駆使し満を持して制作したのが「マン・オブ・スティール」です。

マン・オブ・スティールでは飛んでいる描写が全てがデジタルヒューマン(CG人間)になってしまうのかと思いましたが、そうではなくしっかり昔の吊り技術を応用して実際に人を吊って撮影しています。

しかし、吊りとVFXが加わり、今までにないスピード感と迫力を画面に映し出しています。

なぜすべてをデジタルヒューマンにせず、実際の人間を吊る事を求めるのでしょうか?

CGマッチングの問題

まず、CGのデジタルヒューマンというのは現実の世界でのマッチングがとても難しいという問題があります。

人間の一番見慣れている動物とは何でしょうか?もちろん「人間」です。

人間は自分の見慣れない違和感にとても敏感に反応する動物です。特に一番見慣れている人間が少しでもおかしな挙動をすればすぐにわかってしまいます。

そのため人間のCGをアニメーションするときはとてもマッチングが難しいのです。そのためモーションを作る際も実際に人でモーションキャプチャをするなど、出来る限り忠実に再現します。

しかし、骨格や筋肉の微細な動きや髪をなでる風の動きなど細部の違いで直ぐに人は「違和感」を感じてしまうのです。

だからこそ人間のCGは難しく、人を実際に吊って撮った方が時間もかからず実写とのマッチングも良いのです。

このように一見手間に見える人体吊りですが、作品のクオリティを保つためにはとても重要な技術であるのです。

いかがだったでしょうか。今回は「スーパーマン」と「マン・オブ・スティール」のワイヤーワークについて解説してきました。

両作品ともとても見ていて面白い作品であり、特撮界にとっての金字塔とも言える作品なのでこの機会にぜひ見てみてはいかがでしょうか!

コメント